二十四山择月日吉凶 二十四山各月吉凶表 二十四山择月日吉凶 二十四山各月吉凶表

了解中国古代文化的人都知道,“二十四节气”和“二十四山”、“四时风俗”、“历史事件”密切相关。在中国传统文化中,二十四山和节气是观察自然、记录历史、预测天气、指导生产、衡量好坏的特定时空概念...

二十四山名及其意义

让我们来看看二十四山的名字及其意义。二十四山是指立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处夏、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

这些名字是什么意思?以“立春”为例,“立春”是指开始,“春”是指新年,所以“立春”是指新年开始的时间。另一个例子是“冬至”,这是冬天的最后一天。“到达”意味着达到最极端,即白天最短,夜晚最长。从那时起,阳光时间开始逐渐增长。

二十四节气的作用

二十四节气是由中国古人根据太阳视运动规律观察太阳运行而形成的。它对人们的生活有重要的影响和作用:

农业作用:二十四节气是历史上中国农民传统生产和农业文化的重要组成部分。在5000多年的农业历史中,中国农民根据二十四节气进行农业和丰收。例如,“初冬”节气意味着冬天已经到来。农民应提前“开沟、清理耕具、准备春耕”。

饮食疗养功能:每个节气都有相应的饮食疗养。我们可以根据节气选择食物来增强体质。例如,在梅雨季节,我们应该多吃苦瓜、金针菇等食物,这样可以清热解毒;当秋天很冷的时候,喝一些红枣、莲子和南瓜汤可以补充营养。

文化艺术作用:二十四节气也是中国文化艺术的重要载体。在中国的许多文艺作品中,都有许多以二十四节气为主题的作品。

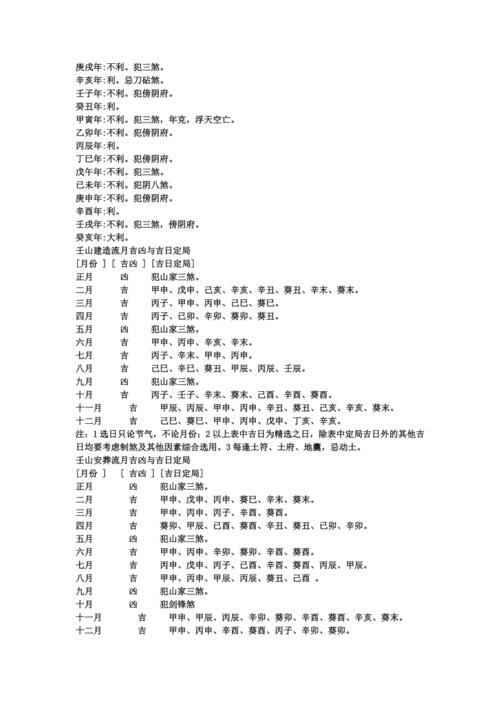

选月考虑凶吉

在农历中,一年分为12个月,每个月都有一个特定的名字。对于那些相信风水和神秘力量的人来说,选择结婚、开始工作、旅行和其他事情的日子和时间尤为重要。

因此,二十四节气在选择日子和时间方面也起着非常重要的作用。在中国传统习俗中,人们根据二十四节气选择日子进行各种活动。例如,春节是根据“元旦(立春)”进行的。人们相信,按照二十四节气的重要纪念时间,可以带来好运和吉祥。

二十四山所代表的吉日吉时

根据二十四节气的时间,可以选择具有特定意义的吉日吉时。例如:

二十四山应事断事法

1、立春(公历2月4日左右):此时太阳经过黄经315度,白天长夜短基本平衡,万物开始复苏,适合求财、进屋、买房。

2、清明(阳历4月4日左右):此时节气转折,萌芽孕育,适合出行、献祭、祈福。

3、大暑(阳历7月23日左右):此时阳气到达最盛,万物茂盛,适合结婚、祭祀、建房。

4、冬至(阳历12月21日左右):此时阳气渐衰,阴气渐长,阳朝分明,适合祈福、搬迁、埋葬。

二十四山所代表的凶日凶时

当然,在二十四节气中也有一些代表凶日凶时的节气,比如:

1、惊蛰(阳历3月5日左右):此时阳气初升,阴气未降,气候变化,注意肝火旺盛,食欲不好,易患呼吸道疾病等,不宜割草、出行、手术等。

2、夏至(阳历6月22日左右):此时阳光直射南纬,气温高,天气干热,注意防晒、防暑、防水、防骄、防蛇虫、防感冒等,不宜结婚、入宅、搬家、动土。

3、冬至(阳历12月21日左右):此时黎明时间极短,寒冷刺骨,注意防寒保暖,节制饮食等,不宜大手术、出行、剃头、割猪等。

二十四节气与吉凶民俗密切相关。传统文化中的二十四节气影响了中国几千年来的社会生活、文化艺术、教育科学、保健等诸多方面。当然,在现代社会,二十四节气的地位并不像以前那么重要,但人们对传统文化的珍惜和发扬仍然离不开二十四节气。